Informationsplattform für Meinungsbildung

Schubladendenken ist in unserer Informationsgesellschaft mit Betonung des Individuums zurecht verpönt. Nichtsdestotrotz basiert das System unserer repräsentativen Demokratie auf ebendiesem Denkmuster; die Schubladen werden bloß nicht als solche bezeichnet, sondern als Parteien.

Das ist zugegeben etwas zynisch formuliert, bringt den Sachverhalt aber sehr direkt auf den Punkt. Parteien stehen für eine Unmenge an Ideen, Forderungen und Ideologien – zu viele, um von einem einzelnen Menschen jemals zur Gänze erfasst und verstanden werden zu können. Parteien befassen sich mit allen Bereichen des Lebens – von der Familienplanung bis zur Firmengründung, von der Hochschulbildung bis zur Immigration, von der Landwirtschaft bis zur Landesverteidigung, … keine Einzelperson kann von all diesen Bereichen ausreichende Kenntnisse haben, um ein politisches Gesamtpaket, welches all das enthält, vernünftig bewerten zu können.

Dennoch sind wir im aktuellen System bei repräsentativen Wahlen dazu gezwungen für ein solches Gesamtpaket zu stimmen – es sei denn wir enthalten uns der Stimme. Wie soll man bei so umfangreichen Parteiprogrammen sicher sein, dass die gewählte Partei ihren Schwerpunkt wirklich auf die Themen setzt, die einem persönlich wichtig sind? Eine hundertprozentige Abdeckung mit eigenen Meinungen wird es nie geben und viele Punkte des Programms tangieren einen selbst nicht. So gibt man mitunter seine Stimme für etwas ab, das man in Wahrheit gar nicht möchte – quasi als Kollateralschaden – oder unterstützt etwas, das einem gar nicht bewusst ist.

Die Lösung für dieses Problem schreiben sich mittlerweile immer mehr Parteien auf ihren Banner: direkte Demokratie. Aber was genau soll man sich unter direkter Demokratie vorstellen? Stimmen der Wähler zu einem festgelegten Thema zu sammeln und direkt gegeneinander aufzuwiegen ist nicht per se ausreichend, um das Bedürfnis nach Mitsprache zu stillen. So ist die österreichweite Volksbefragung zum Thema Wehrpflicht, die zu Beginn dieses Jahres stattfand, nicht ohne Kritik geblieben und auch eine wienweite Befragung im März wurde aus ähnlichen Gründen mit großer Skepsis betrachtet.

Gründe für diese Kritik kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Volksbefragungen an sich haben keine so große Verbindlichkeit wie Volksabstimmungen, die Wahl der behandelten Themen ist nicht immer nachvollziehbar, die Formulierungen sind mitunter schwammig und oft fehlen durchdachte Konzepte als grundsätzliche Entscheidungsgrundlage. Das sind sehr verschiedene Probleme, von denen jedes für sich recht komplex ist. Im Rahmen dieser Arbeit soll deshalb nur ein konkreter Punkt, nämlich die mangelhafte Informationspolitik, näher betrachtet werden.

In der Wehrpflichtdebatte drehten sich die Diskussionen der offiziellen Vertreter immerzu um die selben Fragen. Vor allem der Kern des Kapitalismus schien dabei stets im Mittelpunkt zu stehen: Geld. Auch wenn ein geflügeltes Wort uns lehrt »über Geld spricht man nicht«, ist das natürlich ein durchaus relevantes Thema. Leider schien es bisweilen aber auch das einzige Thema zu sein, neben dem alle anderen Aspekte vernachlässigt wurden. Zu allem Überdruss kam diese Diskussion aber auch zu keinem vernünftigen Abschluss, weil die tatsächlichen Kosten natürlich von etlichen Faktoren abhängen, die schwer abzuschätzen sind. Eine Abschaffung der Wehrpflicht hätte aufgrund der größeren Änderungen am bestehenden System bestimmt auch ein höheres Risiko auf steigende Kosten bedeutet, allerdings wurde kaum abgewogen und diskutiert, ob man für diese Kosten nicht auch einen entsprechenden oder sogar größeren Gegenwert – wie etwa mehr Freiheit – erhalten hätte.

Nun diskutieren über solche Themen aber nicht nur offizielle Vertreter. Im Web gibt es unzählige Diskussionsplattformen, immer öfter sogar von der Politik selbst ins Leben gerufen. Wer auch in solchen Quellen Gespräche mitverfolgt hat, musste feststellen, dass den potentiellen Wählern zum Teil ganz andere Sorgen am Herzen lagen als von Politikern und Experten ausgiebig besprochen wurden. Ist es gerechtfertigt und zeitgemäß Wehrpflicht vom menschenrechtlichen Verbot von Zwangsarbeit auszuschließen? Werden bei der veränderten Altersstruktur in Zukunft ausreichend junge Menschen für Bundesheer und Zivildienst zur Verfügung stehen? Gibt es in höheren Altersklassen viele Interessenten, für die ein bezahltes Sozialjahr in Frage kommen könnte? Darf Zivildienst als Rechtfertigung für die Wehrpflicht herhalten? Solche Fragen beschäftigten die Wähler oft wesentlich mehr als die reine Kostenfrage, die sich ohnehin nur schwer klären lässt.

Kann man Politikern, Experten und großen Medienunternehmen nun vorwerfen, dass sie an den Wählern vorbeireden? Man muss gestehen, dass das Web gerade aufgrund der Vielfalt und schieren Menge an Information schnell sehr unübersichtlich werden kann. Vor allem in Diskussionen sammelt sich in kurzer Zeit sehr viel redundante Information an, die von unterschiedlichen Diskutanten zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten wiederholt wird. Neue Fakten und Sichtweisen, die manchmal ganz entscheidende Argumente darstellen, gehen in ausführlichen Diskussionen oft in einer dichten Hülle aus Belanglosem und Altbekanntem unter.

Politiker haben in der Regel eine Vielzahl unterschiedlicher Themen zu bearbeiten und können unmöglich alle Diskussionen verfolgen. Noch dazu liegt ihre primäre Aufgabe für gewöhnlich in der reinen Verwaltung – ähnlich einem Managerposten – für die grundsätzlich kein fachliches Expertenwissen, sondern Führungs- und Planungskompetenz notwendig sind. Dadurch sind Politiker auf Informationen und die Expertise anderer Personen angewiesen.

Die Experten dagegen haben oft eine ganz bestimmte Sicht auf die Dinge, die zwar aufgrund der Insider-Kenntnis für die Diskussion wichtig ist, aber nur selten auch die Sichtweise Außenstehender mit einschließt. Die Medien wiederum stützen sich zu einen überwiegenden Teil in der Berichterstattung auf die bestehenden Aussagen von Politikern und Experten, weil das wesentlich effizienter und kostengünstiger ist als selbst die Hintergründe zu recherchieren und Wählermeinungen einzuholen.

Wenn man sich in solche Personen und Institutionen hineinversetzt, kann man durchaus sagen, dass für sich gesehen grundsätzlich alle ihre Arbeit richtig machen. Das Problem ist, dass der Wähler in die Diskussion vor einer Abstimmung nur schwer integriert werden kann, solange die Flut an Informationen nicht gezielt zusammengefasst wird. Interessanten Diskussionsbeiträgen einzelner unbekannter Personen kann in der offiziellen Diskussion natürlich nur wenig Bedeutung zugemessen werden, da die Auswahl relevanter Beiträge bei all der Menge immer subjektiv erfolgen müsste und dann wieder nur einzelne Meinungen darstellen würde. Fließt der Inhalt desselben Beitrages dagegen in eine Zusammenfassung ein, die auch andere Aussagen ähnlichen Inhalts einbezieht, hätte das Ganze einen wesentlich repräsentativeren Charakter.

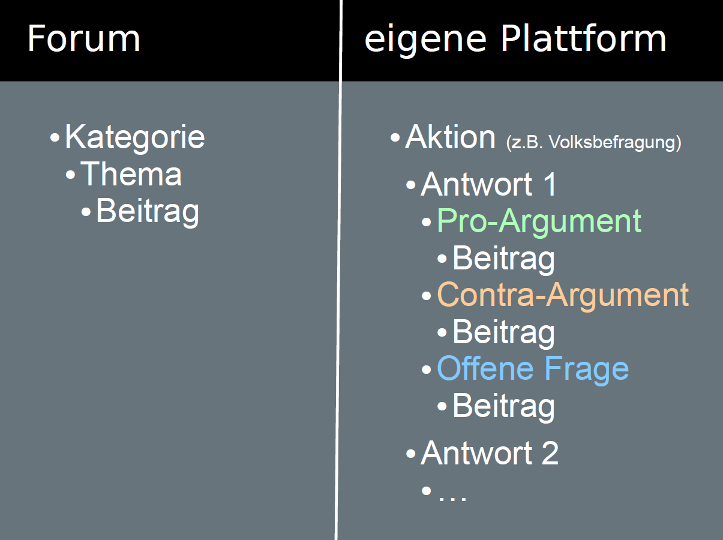

Um an eine solche Zusammenfassung zu gelangen, wäre eine spezialisierte Web-Plattform von Vorteil, auf der man einzelne Gedanken zu bevorstehenden Abstimmungen und Befragungen systematisch gruppieren kann. Die Online-Diskussion, wie sie in herkömmlichen Foren schon besteht, ist ein ausgezeichnetes Sammelbecken für Argumente, aber durch die vorgegebene Struktur geht sehr schnell der Überblick verloren. Ist diese Struktur flach, sodass jeder Text – egal ob schlagkräftiges Argument oder Spam – in der selben Ebene steht, ist das für die Übersicht ebenso kontraproduktiv wie eine tief verzweigte Baumstruktur, in der erst nach und nach die Argumente eingebracht werden. Wie schon erwähnt wurde, gibt es ja bestimmte Informationen, die sich im Diskurs stets wiederholen und damit die Sicht auf neue Perspektiven verstellen. Um die Übersicht zu wahren, sollten solche Beiträge deshalb jeweils in einer Übergruppe zusammengefasst werden.

Anders als in herkömmlichen Foren sollen von Benutzern also keine frei wählbaren »Themen« oder »Threads« erstellt werden, sondern ganz konkrete Argumente oder offene Fragen. Zu einer Volksbefragung mit zwei Antwortmöglichkeiten sollen in Summe also sechs unterschiedliche Arten von Einträgen erstellt werden können, nämlich je Antwortmöglichkeit ein Pro-Argument, ein Contra-Argument oder eine ungeklärte Frage.

In der Theorie wäre es vielleicht einfacher und eindeutiger, auf ungeklärte Fragen zu verzichten, in der Praxis werden diese aber mit hoher Sicherheit immer wieder vorkommen, beispielsweise weil zu konkrete Konzepte vor einer allgemeinen Richtungsentscheidung hohe Kosten verursachen würden oder weil in diesen gewisse Dinge vergessen wurden – Irren ist schließlich menschlich. Damit wird es immer einzelne Punkte geben, deren konkrete Pro- oder Contra-Zugehörigkeit vor der Abstimmung noch nicht bestimmt werden kann. Dennoch können auch solche Fragen eine wichtige Information darstellen, weil sie es aufzeigen können, wenn eine Abstimmungsmöglichkeit mit weitaus größeren Unsicherheiten und Risiken verbunden ist als eine andere.

Von dieser Dreiteilung der Argumente abgesehen soll so ein Eintrag weiterhin wie ein herkömmlicher Foren-Thread funktionieren. Jeder Eintrag verfügt also über eine kurz gehaltene Überschrift sowie über eine beliebig lange Erläuterung dazu. Andere Benutzer können darauf antworten und so wie gewohnt über das eingebrachte Argument diskutieren.

Wichtig ist, dass diese Plattform über ein kompetentes Moderatorenteam verfügt. Neben der üblichen Qualitätskontrolle in Bezug auf Spam und Netiquette sollen diese vor allem dafür Sorge tragen, dass eine saubere Struktur erhalten bleibt. Dazu gehört die Überprüfung, ob neue Einträge richtig zugeordnet sind – ob also zum Beispiel ein Pro-Argument auch tatsächlich als solches eingetragen wurde – und das Zusammenlegen mehrerer Einträge, wenn diese sich thematisch kaum unterscheiden.

Das Zusammenlegen ist vor allem wichtig, um die Anzahl der Einträge gering zu halten. Da es in herkömmlichen Foren häufig vorkommt, dass Personen neue Threads zu bereits bestehenden Themen eröffnen, ist Ähnliches auch in diesem System zu erwarten, widerspricht aber der Grundidee einer kurzen und übersichtlichen Zusammenfassung von Meinungen. Bei Bedarf sollen die Moderatoren im Zuge einer Zusammenlegung auch den ursprünglichen Titel eines Eintrages so bearbeiten, dass er als Überkategorie zu beiden Einträgen passt. Im Beispiel der Wehrpflichtbefragung könnten so etwa Fragen nach den Veränderungen unterschiedlicher Kostenstellen zu einer einzelnen Kostenfrage zusammengefasst werden. Das Ziel des Argumentsammelns soll es letztlich sein, eine überschaubare Menge an Meinungen abzubilden, die auch von offizieller Seite behandelt werden können und sollen, um die Wähler zufriedenstellend zu informieren. Sieht man als Politiker oder Fachmann in dieser Aufstellung zum Beispiel, dass die Kostenfrage nur einer von vielen relevanten Punkten ist, sollte man diesem Umstand Rechnung tragen, indem man auch die anderen Punkte adäquat behandelt statt sich auf einen einzigen zu versteifen.

Sollte es trotz Zusammenlegungen zu einer sehr großen Menge unterschiedlicher Einträge kommen, werden aus diesen die wichtigsten gesondert hervorgehoben. Die Wichtigkeit wird durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren bestimmt. Einerseits werden Einträge höher gewichtet, wenn sie aus mehreren zusammengelegt wurden, da in diesem Fall offenbar mehrere Leute unabhängig voneinander das selbe Argument eingebracht hatten. Auch Argumente mit vielen Diskussionsbeiträgen werden höher gewichtet, da diese offensichtlich einen besonders großen Klärungsbedarf haben und bei den Wählern im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Zusätzlich ist es Benutzern möglich für einzelne Einträge eine positive Stimme abzugeben – dadurch werden auch jene Argumente entsprechend gut gewertet, die so hohe Akzeptanz genießen, dass selbst Diskussionsgegner nicht viel dagegen einzuwenden haben.

Im Allgemeinen bleibt es aber wünschenswert, dass diese Filtermechanismen nicht zum Einsatz kommen müssen, weil eine gute Abstimmung der einzelnen Bewertungsfaktoren schwierig ist und es sich kaum vermeiden lässt, dass hier auch bis zu einem bestimmten Grad bewusste Manipulation durch Benutzer erfolgt. Vernünftigen Zusammenlegungen sollte immer Vorrang gegeben werden.

Moderatoren sollten weiter die Diskussionen im Auge behalten und bei Bedarf auch neue Aspekte in die ursprüngliche Formulierung des Argumentes einarbeiten. Als Hilfestellung soll es auch hier für alle Benutzer die Möglichkeit geben einzelne Beiträge positiv zu bewerten. Die Moderatoren können dann verstärkt auf diese Beiträge achten.

Als Ergebnis der Diskussion auf dieser Plattform entsteht also eine überschaubare Liste der Argumente, die den Menschen wirklich wichtig sind. Diese Liste kann von allen genutzt werden, die daran Interesse haben. Potentielle Wähler können sich schnell und umfangreich informieren ohne hunderte Seiten Forendiskussionen und Fachbeiträge lesen zu müssen. Politiker können ihre Wähler gezielter ansprechen, indem sie Themen behandeln, die diesen wirklich am Herzen liegen. Experten können sich gezielter einbringen und Journalisten wissen bei Interviews genau, welche Fragen ihre Leser interessieren.

Im Vergleich zu vielen geradezu revolutionären demokratischen Vorschlägen unserer Zeit – wie Liquid Democracy, um nur ein Beispiel zu nennen – mag die Idee einer solchen Informationsplattform relativ bescheiden sein. Gerade in dieser Einfachheit liegt aber auch ein großer Vorteil: Die Umsetzung ist vergleichsweise simpel.

Weil keine konkreten politischen Entscheidungen gefällt werden und die Plattform nur informierenden Charakter hat, kann sich grundsätzlich jeder daran beteiligen, unabhängig davon, ob man bei der entsprechenden Abstimmung oder Befragung überhaupt wahlberechtigt ist. Als Plattformbetreiber spart man sich somit aufwändige Benutzerrechteverwaltung und Leute, die nicht wahlberechtigt sind, können so trotzdem zur Diskussion beitragen und die Wahlberechtigten um zusätzliche Sichtweisen und Erfahrungen bereichern – zum Beispiel wenn sie die Staatsbürgerschaft eines Landes haben, in dem eine ähnliche Abstimmung schon einmal stattgefunden hat.

Zur Umsetzung ist außerdem keinerlei Anpassung unseres politischen Systems notwendig und falls das System irgendwann geändert wird, kann eine solche Informationsplattform weiterhin zumindest ihre Funktion als Schnittstelle behalten oder vielleicht sogar ausgebaut werden. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die gesammelten Argumente und Fragen in naher Zukunft nicht mehr nur freiwillig von Politikern beachtet werden können, sondern dass dann eine Verpflichtung dazu besteht diese zu behandeln, konkrete Stellung dazu zu beziehen und Antworten auf offene Fragen zu suchen.

Vorerst soll sich die Plattform aber vor allem den Wählern als nützlich erweisen. Wie eingangs beschrieben ist das größte Problem der repräsentativen Demokratie schließlich der unüberschaubare Umfang der Parteiprogramme und damit ist es im ersten Schritt allem voran für den Wähler wichtig übersichtliche Informationen zu konkreten Themen geliefert zu bekommen, um bei Abstimmungen und Befragungen sachlich fundierte Entscheidungen fällen zu können. Liegt eine Zusammenfassung vor, die auch Berufstätigen und anderen Menschen mit beschränkter Freizeit alle relevanten Argumente vermittelt, können auch diese Personen sich deutlich einfacher eine fundierte Meinung bilden.

Neben den Argumenten zu einzelnen Befragungen wäre es für Wahlberechtigte außerdem sinnvoll eine stets aktuelle Aufstellung aller Aktionen zur Verfügung zu haben, an denen man sich mit seiner Stimme demokratisch beteiligen kann. Volksbefragungen und -abstimmungen werden zwar in der Regel sehr medienwirksam angekündigt, Volksbegehren als weiteres demokratisches Werkzeug erhalten aber oft nur so wenig Aufmerksamkeit, dass man als Stimmberechtigter kaum davon hört. Gerade im Sinne der Bürgerbeteiligung sind aber auch Volksbegehren sehr wichtige Instrumente, da hier im Gegensatz zu Abstimmungen und Befragungen die Initiative vom Bürgertum und nicht von der Regierung ausgeht.

Die angedachte Plattform soll deshalb nicht nur jeweils ein aktuelles Thema zur Diskussion stellen, sondern alle Aktionen, an denen man sich derzeit oder in naher Zukunft beteiligen kann, anführen und zu jedem einzelnen eine separate Argumentsammlung und Diskussion bereitstellen. Wählt man ein Thema aus, werden oberhalb der bereits gesammelten Argumente die wichtigsten Daten in Kurzfassung angezeigt, die zumindest Art der Teilnahmemöglichkeit, Abstimmungszeitraum, Kurzbeschreibung und einen Link zu einer Website mit ausführlichen Informationen enthalten soll.

Da viele Aktionen regional beschränkt sind, wie etwa die Wiener Volksbefragung im März dieses Jahres, sollte weiter jeder Aktion ihr entsprechender Gültigkeitsraum zugewiesen sein. Auf dieser Basis sollen registrierte Benutzer Informationen herausfiltern können, die für sie besonders relevant sind. So könnte man sich zum Beispiel über eine E-Mail-Benachrichtigung automatisch darüber in Kenntnis setzen lassen, wenn eine neue Aktion gestartet wurde, für die man tatsächlich stimmberechtigt ist. Dadurch weiß man auch als interessierter Wähler mit wenig Zeit immer, woran man sich gerade beteiligen kann und verpasst keine Aktion, die einem vielleicht wichtig gewesen wäre.

Zu überlegen bleibt, welche Arten von Aktionen man insgesamt in das System aufnehmen möchte. Grundsätzlich könnte man nach dem gleichen Schema auch angemeldete Demonstrationen zur Information und Diskussion integrieren, um so wirklich jede Art von demokratischer Mitsprache in einer Plattform zu vereinen. Allerdings sollte man in diesem Fall eine deutliche Trennung zwischen Demonstrationen und anderen Aktionen umsetzen – zum Beispiel durch optische Unterscheidung oder Aufteilung in einzelne Unterseiten – damit einerseits die wirklich richtungsweisenden Aktionen nicht zwischen kleinen Protestaktionen untergehen und andererseits auch konservativere Wähler, die ihr Recht nicht auf der Straße verteidigen wollen, von der Plattform angesprochen werden. Letztendlich soll die Plattform ja nicht wieder mit einer unübersichtlichen Flut an Information überladen werden – sonst hätte sie ihren angedachten Hauptzweck verfehlt. Wenn dagegen auch in der Auflistung aller Aktionen stets auf Übersicht und Überschaubarkeit geachtet wird, sollte diese Informationsplattform die Meinungsbildung zu demokratischen Fragestellungen wesentlich vereinfachen und damit auch die Qualität demokratischer Entscheidungen verbessern.